残留塩素90%以上、通水一瞬に無くなる!

量子水の電子(e-)の働きで残留塩素が無害な塩素イオンになり安全!

- カルキ臭が無くなり美味しく飲みやすい!

- 野菜、お米のビタミンを破壊せず栄養素のままに!

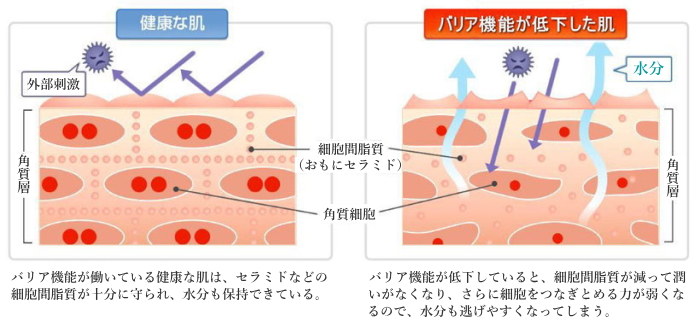

- 皮膚を守っている有用な常在菌バリヤーが破壊されないので肌も安心!

- シャワーからの気化した有害塩素ガス、お風呂の塩素による刺激から解放!

残留塩素を減らすことは、お肌と髪にも重要です。

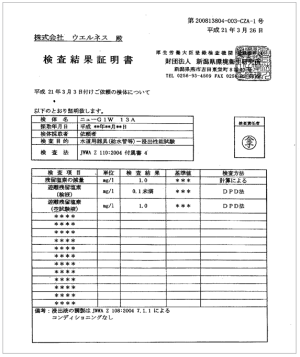

残留塩素、消滅データ

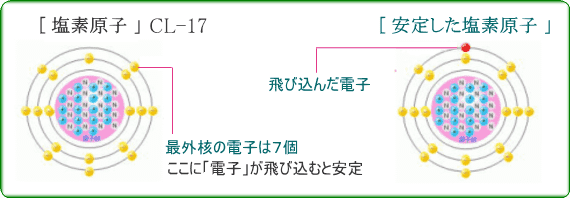

これは、塩素の最外核に電子(e-)が補充されたためと考察される。

電子(e-)の働き

電子は、あらゆる物質(固体、液体、気体)に含まれています。

物質を構成する原子そのものが、陽子(+)と中性子からなる原子核と、それを取り巻く電子(-)でできています。外力などによって、原子の電子が飛び出した場合、これが電気となります。

本来、陽子と電子は同数ですが、電子(-)が飛び出した原子は、電気的には陽子(+)が過剰になるので、プラス・イオンとなり、逆に電子が飛び込んだ原子は、電気的には電子(-)が過剰になるので、マイナス・イオンとなります。

塩素の安定

したがって、ナトリウムNaと塩素Clは容易にイオン結合してNaCl(塩)になります。これを水に溶かすと安定したままナトリウム・イオンNa+と塩素イオンCl-に電離(イオン化)した塩水となります。

ナトリウムはアルカリ金属の一種なので、ナトリウム・イオンNa+を含む水は、アルカリ・イオン水と呼ばれます。プラスやマイナスの性質を帯びることを「帯電する」と呼びますが、これはプラスの電荷とマイナスの電荷によるものです(電荷Qの単位はクーロン[C])。

塩のように原子が結合した場合電子が内部で安定して留まりますが、電子が原子から飛び出した場合、自由電子となります。これが電子の足りないところへ流れると電流となり、流れる先がなくて留まると静電気になります。

温水便座と塩素の問題・・・東海大学の調査で判明

東海大学の松木秀明教授と片野秀樹研究員(公衆衛生学)らの調査

「温水タンク内にためられた水は、塩素消毒された水道水。それが37度から38度に温められることで、塩素が蒸発し、菌が繁殖しやすい状況になります」

一部からは大腸菌群や感染症の原因となる緑膿(りょくのう)菌も見つかり、松木教授は「健康なら問題ないが、お尻などに病気のある人は注意が必要だ」と話している。

温水洗浄便座は清潔志向の高まりから普及が進み、今年3月の内閣府消費動向調査によると、世帯普及率は69%に達している。研究グループは、神奈川県内の民家80ヵ所、公共施設28ヵ所で温水洗浄便座の局部洗浄水を採取した。

民家では水道の”水質基準の平均31倍、公共施設では10倍の一般細菌を検出。民家では4ヵ所から大腸菌群が見つかり、うち1ヵ所では緑膿菌も確認された。民家の汚染度が高いのは使用頻度が少なく、タンクの水があまり入れ替わらないためと考えられている。

ウォシュレットの使用により僅かですが、肛門から直腸内に水が入り、直腸内の有機物と反応してニトロソアミンなどの発ガン性物質が生じ、それが腸の粘膜を刺激して、直腸がんや大腸がんの原因になります。

最近の温水便座には活性炭を内蔵して、塩素を除去する機能を持っているものがあります。これはメーカーがウォシュレットの普及率と大腸がんの発生率が平行線を辿っていることを知っているためでしょう。

水道水の塩素刺激について

塩素はナトリウムと化合して塩化ナトリウム(食塩)になり、マグネシウムと化合して塩化マグネシウム(にがり)、プラスチックに加工され塩化ビニールになったりします。生活の中にあるごくありふれた物質であり、そういった形で存在している分にはそれほど危険でもなく、海の中には塩がたくさんあって塩素だらけです。

しかし塩素は、酸素1個と結合させられて次亜塩素酸という形になります。

活性がきわめて強くなり、タンパク質やビタミンCなどと強く反応し破壊するようになります。これは、酸素が加ったことによる「活性酸素」の働きの一種で、この働きによって単細胞生物(細菌)などはたちまち死んでしまいます。

この殺菌力を水道水の消毒に用いたり、洗濯では黄ばみ(タンパク質)を溶かす漂白剤として利用します。気化した塩素ガスは、目や呼吸器に入って体の水分と反応して次亜塩素酸となり細胞を傷つけます。ベトナム戦争で多用されたのは有名な話です。

カルキ(次亜塩素酸)の入ったプールに入ると、皮ふがカサカサになって痒くなり目が真っ赤になります。塩素が皮ふや目の細胞を損傷させるからです。塩素アレルギー・鼻かぜみたいになったり、鼻が詰ったり、喉が渇いたりの症状。

水道水でお風呂に入ると

温水は皮膚の孔を拡張するために、遊離塩素が皮膚に与える影響もその分大きくなるのですが、特にアトピーなど皮膚に問題のある人は塩素が常に皮膚の状態を悪化させるために、色々な療法を試してもなかなか改善しないことが多いのです。

浄水器は飲み水や調理に使用する水を作る分には使えますが、お風呂に使用するには無理があるため、やはり水道管の根元に直接取り付ける活水器の必要性があります。

揮発性の高い遊離塩素や、塩素と有機物が反応してできる発ガン性物質トリハロメタンはシャワーによる蒸気に混ざりやすく、蛇口から出るよりシャワーから出る方が、濃度が2~3倍高くなるのです。

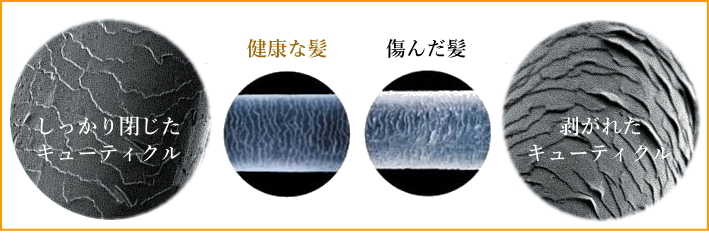

25℃以上の温度から浴びるシャワーはガス化して、蛇口から水道水を直接飲む量の数倍も口から皮膚から吸収してしまいます。女性の場合は、キューティクルが塩素によって傷つけられるため、髪が痛む原因になります。

アトピーをお持ちの場合は、お風呂を沸かすのが面倒だからとシャワー生活をしていては、より塩素刺激が増大することになります。

水道水で魚を飼う時に、中和剤を入れた水は?

水道水に金魚を入れると死ぬ!

塩素がエラの細胞を破壊するからです。

野菜を水道水で洗うと、ビタミンCが破壊されます。

芝生や庭木に水道水をかけ続けると、塩素枯れを起こしますから、ゴルフ場などでは芝生に水道水をそのまま撒くことはありません。

中和剤を入れるとなぜ魚を飼う事ができる?

カルキ(残留塩素)とは塩素の事で、水中に過剰の塩素を溶かし込んだ時に生成される、次亜塩素酸・次亜塩素酸イオン(phによって存在率が変化する。)の事をいいます。塩素は、非常に酸化力が強いので、有機物を分解する事ができます。

水中に塩素があると、魚がエラで呼吸して得た酸素を運搬する役目をしているヘモグロビンと塩素が結合してしまい、呼吸障害を起こします。また、魚の体表部分の粘液にダメージを与えてしまい、病原菌などに対する抵抗力が薄れてしまう事があります。

プールと塩素の関係

<洗眼>プール後の水道水は逆効果! 感染しやすく…慶大研究(毎日新聞)

塩素消毒したプールで泳いだ後に水道水で目を洗うと、塩素で角膜が傷ついた目の表面の粘液が洗い流されてしまうことが、坪田一男・慶応大教授(眼科)らの研究で分かった。

厚生労働省や文部科学省はプール後の洗眼を呼びかけているが、逆に細菌やウイルスに感染しやすい状況を作っているという。米国の医学雑誌に発表した。

研究チームは、20~30代の男女10人の協力で実験。国のプールの水質基準に従って塩素消毒剤を溶かした生理食塩水▽水道水▽生理食塩水▽蒸留水――で50秒間目を洗ってもらった。

その結果、塩素消毒剤入りを使うと角膜上皮細胞が破壊される程度が他の3種類より激しく、目の表面の粘液を洗い流す作用も強かった。水道水も粘液を洗い流す作用は同程度だった。

厚労省は発熱や結膜炎などの症状が出るプール熱の感染拡大を防ぐため、プール利用者に洗眼を呼びかけるよう、都道府県などに求めている。文科省は体育教員への指導手引で、水泳後の洗眼指導を例示している。眼科医の間では、プール後の洗眼は問題視されていたが、根拠となる研究が少なかったという。

チームの加藤直子・慶大講師は「プールの中で目を開けるのならゴーグルをつけてほしい。そうでなければ、プール後の洗眼は避けるべきだ」と話している。【大場あい、下桐実雅子】[毎日新聞2月21日]